Всем привет!) В этом посте хочу поговорить о применении пайки в ремонте электропроводки автомобиля. Я не однократно наблюдал споры на эту тему в комментариях, где кто-то двумя руками за, кто-то категорически против пайки.

Я к примеру, часто использую пайку для соединения проводов в автомобиле, по тому что у этого способа есть ряд достоинств. Паяное соединение компактное, неразрывное, имеет сопротивление ниже чем у самого провода, который соединяется. Кроме того, такое соединение более стойкое к коррозии, а точнее дольше сохраняет низкое сопротивление под действием коррозии. К минусам можно отнести несгибаемость соединения, наличие более сложного инструмента и энерго-зависимость (розетка или газ для паяльника), более дорогие расходные материалы.

Для того чтобы все описанные достоинства заработали, паяное соединение нужно делать качественно. Об этом и пойдет речь)

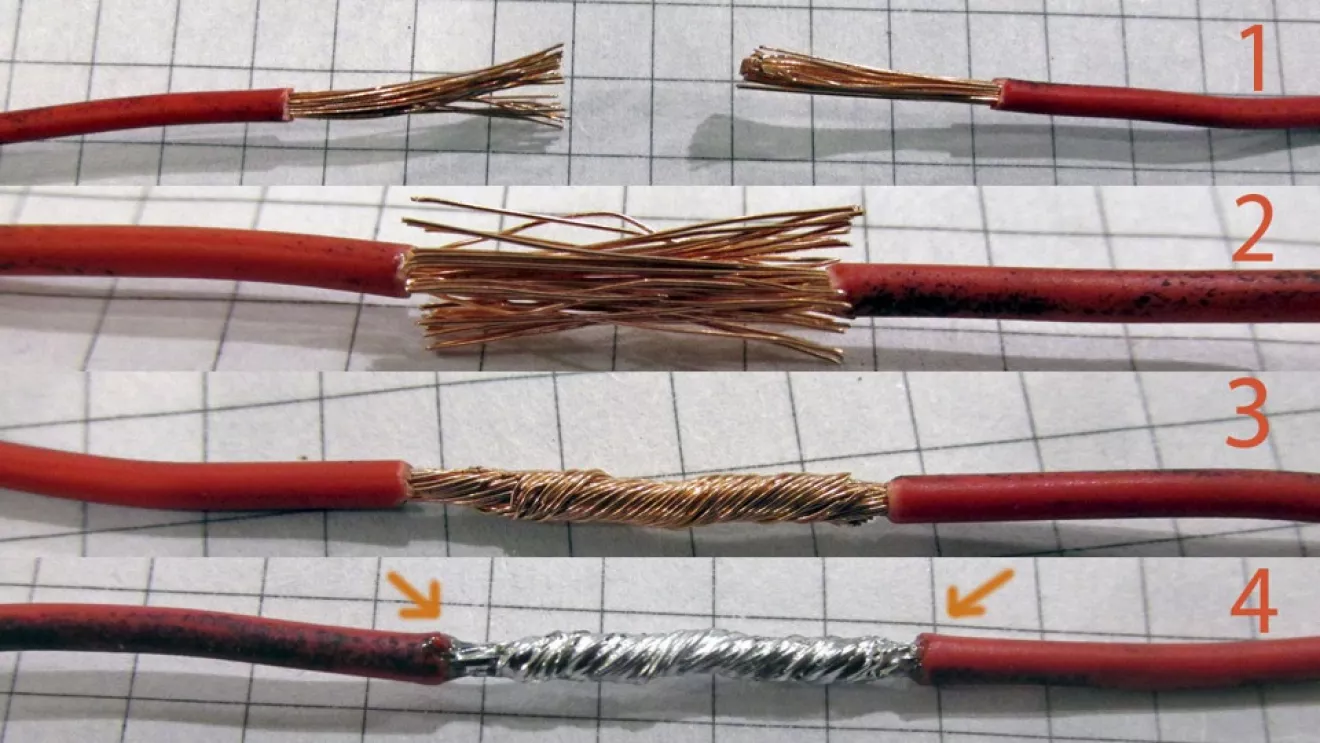

Итак, начнем! Для начала снимаем изоляцию с обоих проводов, примерно 20-25 мм. Это нужно для того, чтобы было достаточно длины для удобного скручивания. Такой тип скрутки как на фото, пожалуй, самый компактный и имеет диаметр примерно равный диаметру провода с изоляцией, что очень удобно при последующем изолировании. На этом этапе важно тщательно скрутить жилки, чтобы ни одна из них не торчала.

Дальше спаиваем. Тут тоже есть свои особенности. Во-первых, не стоит использовать активные флюсы, и уж тем более паяльную кислоту для пайки многожильных проводов. А все потому, что остатки такого рода флюсов после пайки нужно обязательно смывать, иначе они будут продолжать работать дальше, то есть разъедать поверхность. Многожильные же провода обладают капиллярным эффектом, то есть способны всасывать жидкость под изоляцию, причем чем лучше жидкость способна смачивать поверхность, тем сильнее этот эффект проявляется. В результате, при использовании к примеру, паяльной кислоты, она после нагрева смачивает провод под изоляцией на глубину до 10мм. Это хорошо заметно, если спаять таким способом акустические провода, с прозрачной изоляцией — через некоторое время возле места пайки под "шкурой" появляется зеленый участок медного провода, который в перспективе разрушиться полностью.

Ввиду всего вышесказанного, для пайки проводов я использую припой (Sn67 Pb33) c без отмывочным флюсом 1-2%, такой, какой используют для пайки радиокомпонентов (в приведенном ниже видеоролике можно его увидеть). Вся прелесть работы с ним заключается в том, что флюс в нем работает так же, как и канифоль – он абсолютно неактивен в застывшем состоянии, но при нагреве способен растворять оксидную пленку с меди, а так же улучшать смачивающие характеристики припоя. Именно поэтому, мой выбор пал на припои такого типа, хотя они немного дороже.

При пайке соединения, следует уделить больше внимания краям изоляции — есть смысл "загнать" немного припоя под "шкуру", тогда последняя немного оплавляется и при этом перекрывает доступ влаги вглубь провода.

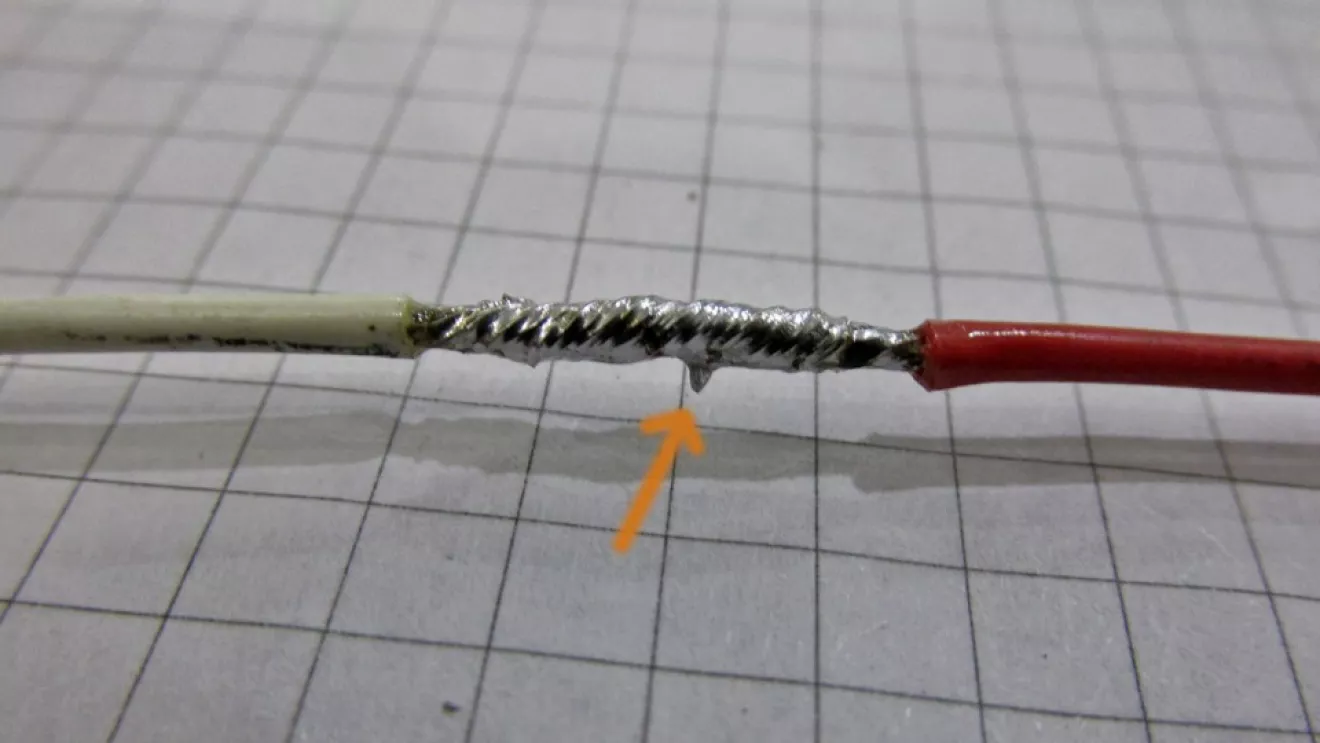

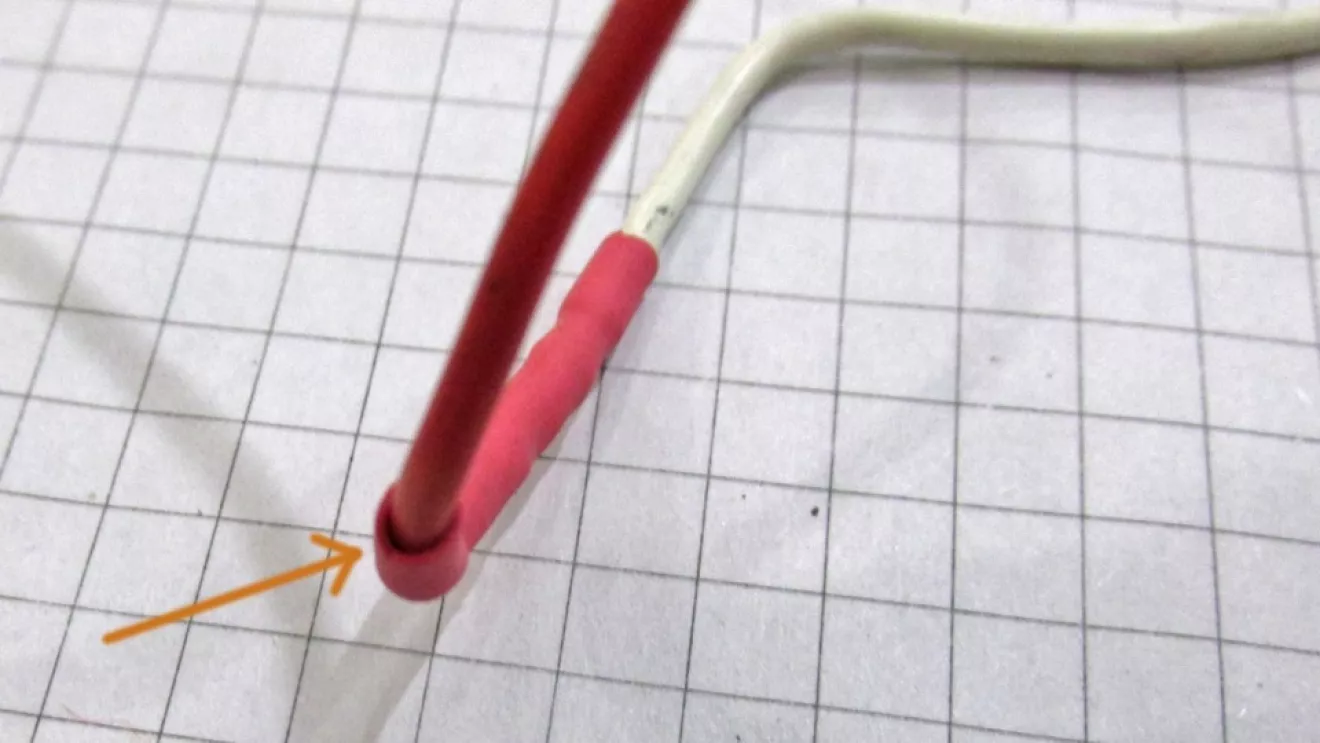

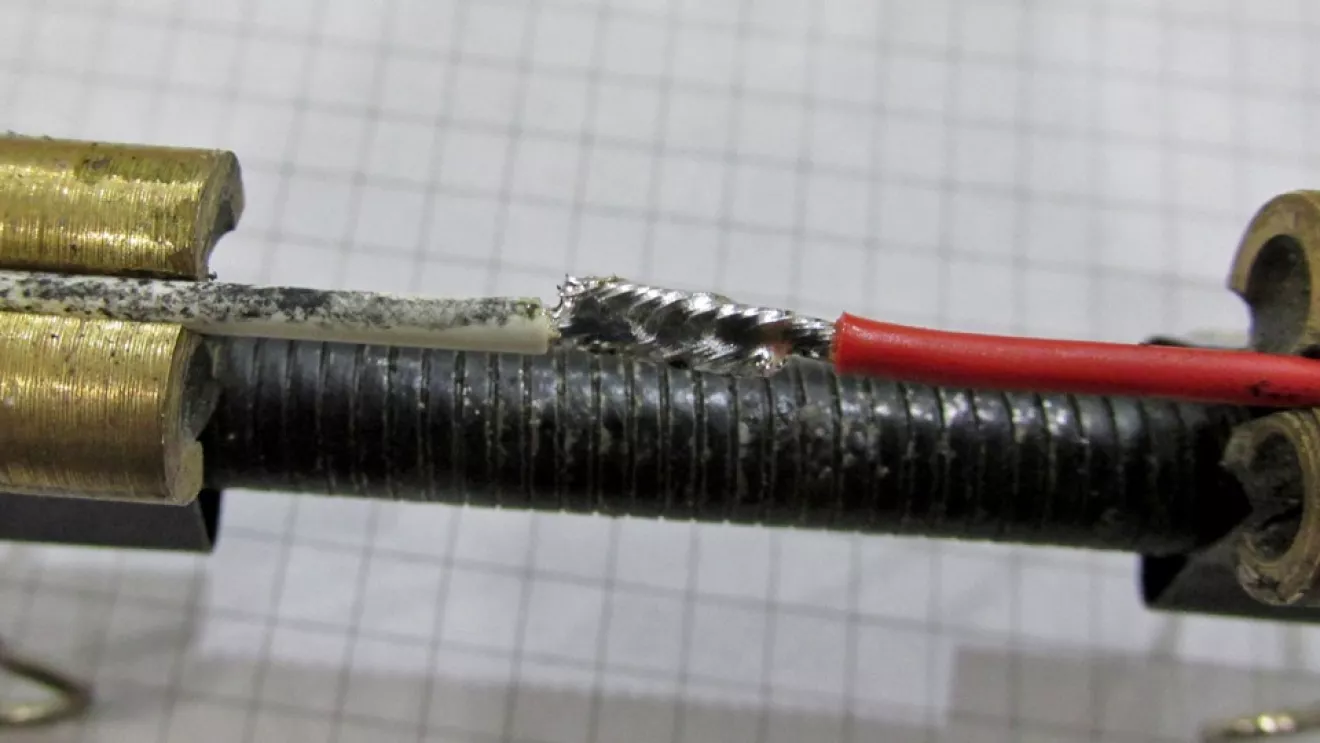

Есть еще один момент, на который нужно обращать внимание. Когда соединение не удается спаять быстро, расплавленный припой начинает перегреваться, покрываться оксидной пленкой, а флюс в нем выгорает. Все это приводит к почти полному пропаданию у припоя способности смачивать поверхность. В этом случае, когда жало паяльника отводиться от места пайки, на новоиспеченном соединении образуется "шип", немного похожий на шипи розы. Еще такое может получится если паяльник недостаточно нагрет, или недостаточной мощности, ввиду чего не может прогреть все место пайки. Тогда при отводе жала будут получаться такие же "шипы".

Если оставить их как есть, и заизолировать к примеру термоусадкой, то этот "шип" может проколоть ее.

Или даже рядом проложенный в жгуте провод.

Поэтому нужно следить за тем, чтобы место пайки было гладким, чтобы из него не торчали "шипы", или плохо скрученные жилки провода. Тогда после изолирования соединения очень незначительно увеличивается в диаметре, что важно при ремонте жгутов.

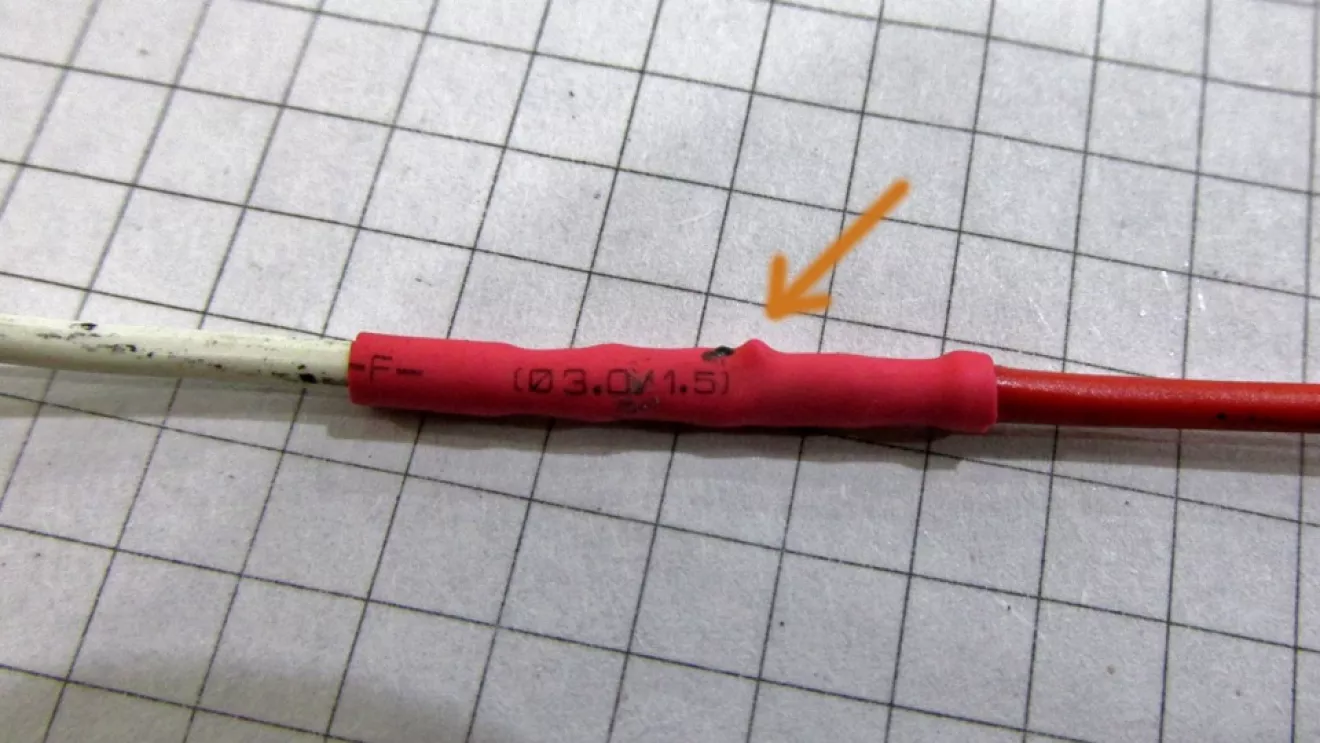

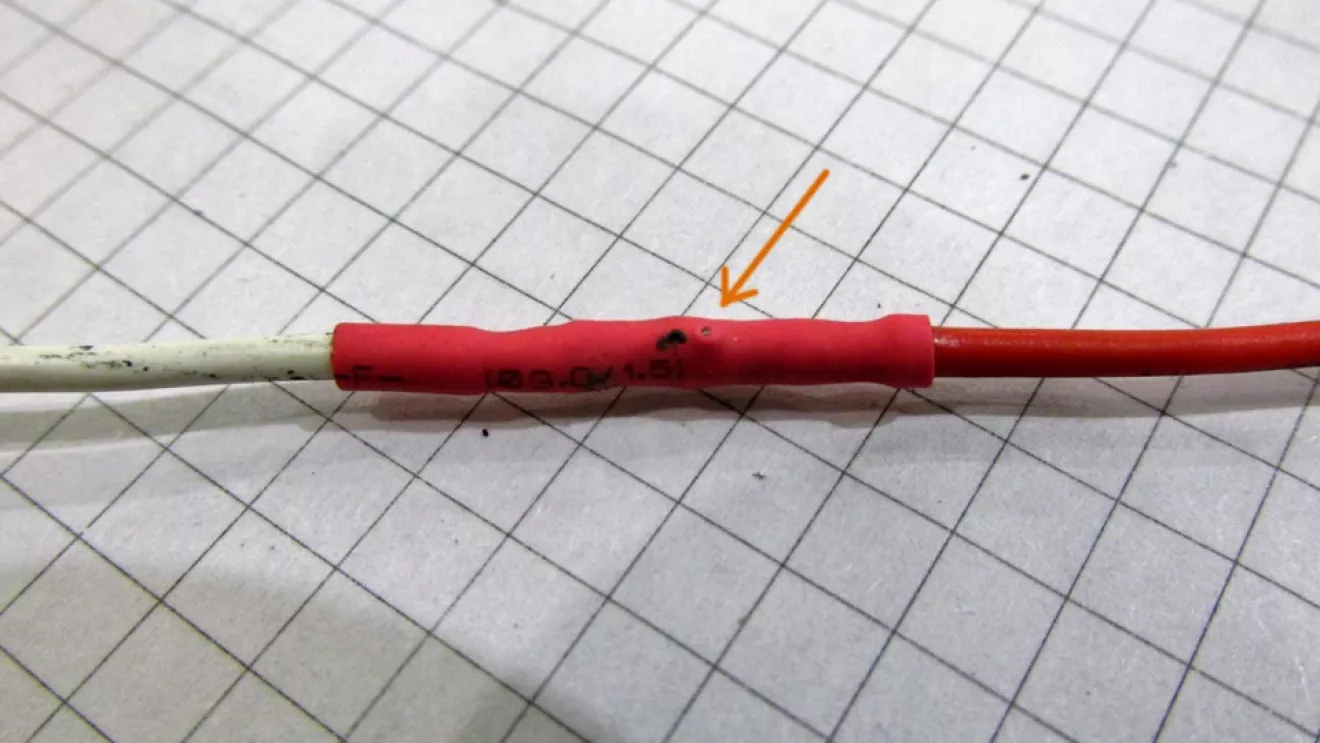

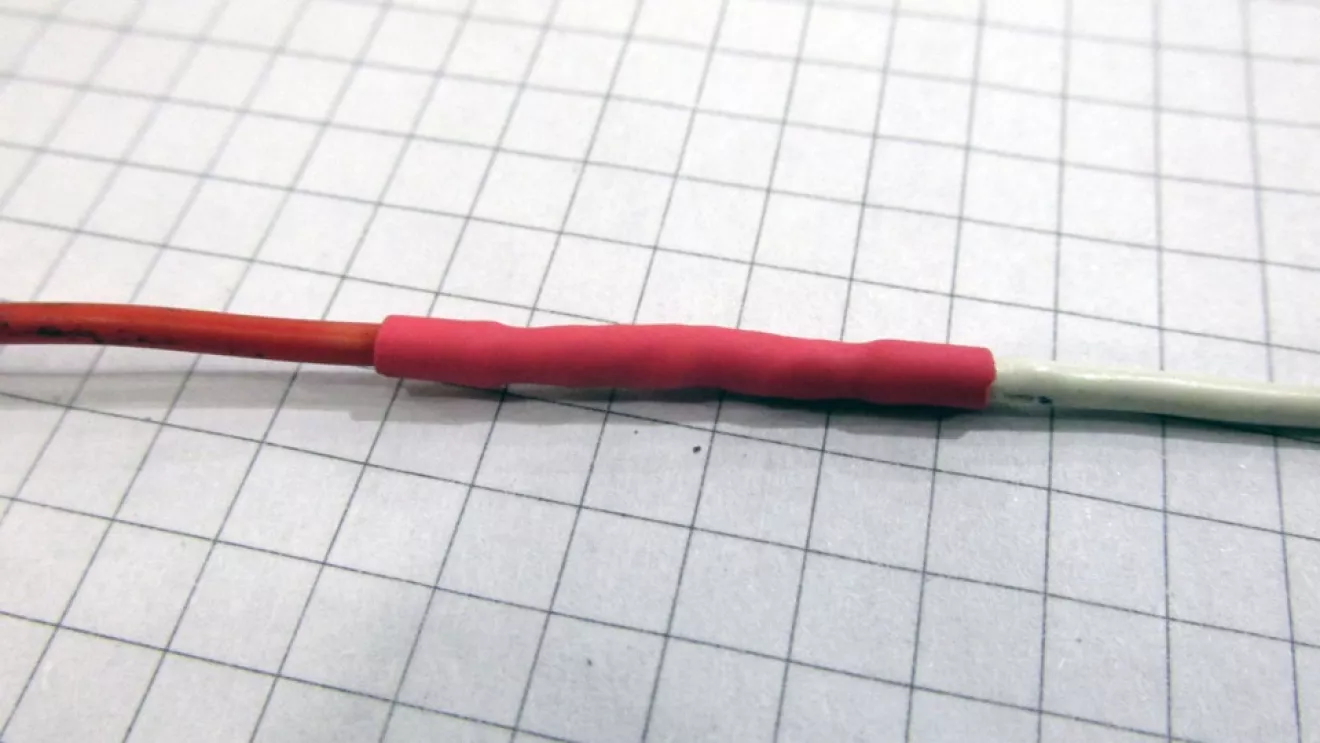

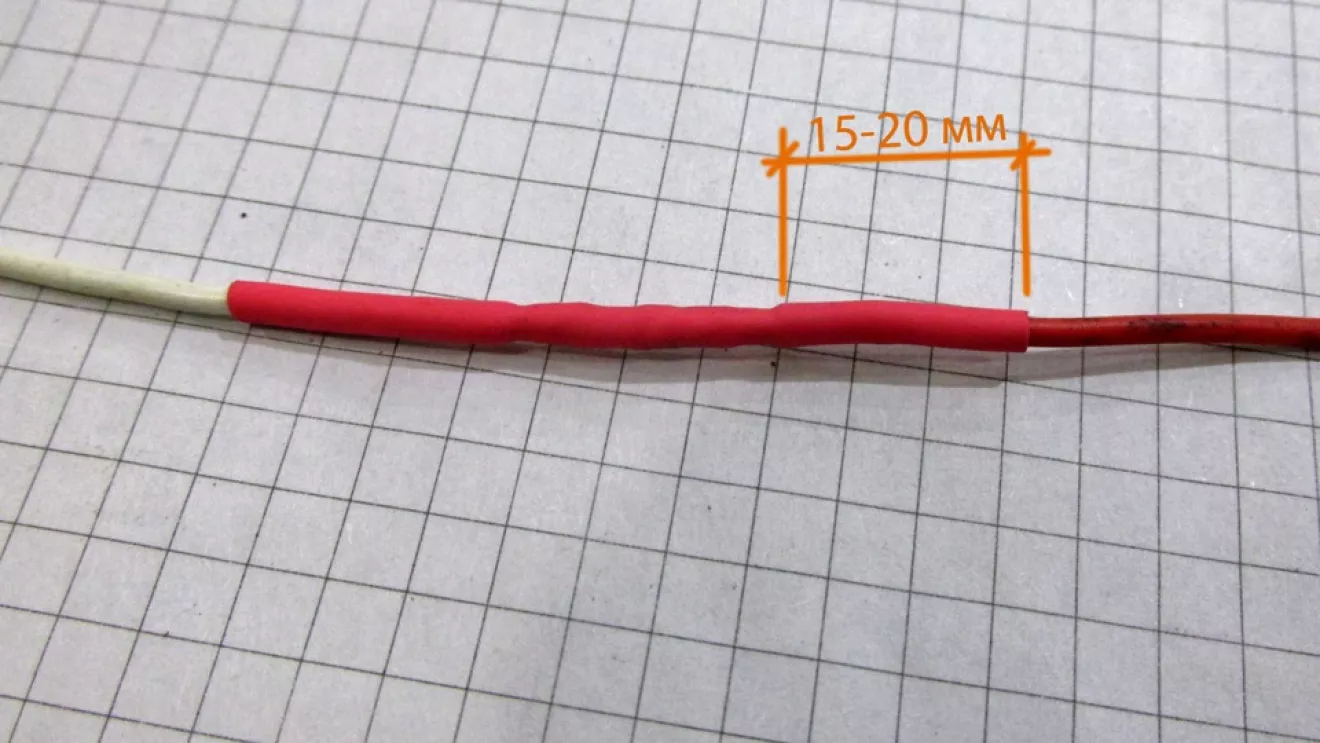

При изолировании термоусадочными трубками, следует уделять большое внимание двум вещам — диаметр трубки после термоусаживания должен быть меньше диаметра провода, который изолируется. В таком случае трубка плотно обожмет соединения и будет защищать его от внешних воздействий. Если это условие не выполнить, то это равносильно соединению вообще без изоляции.

Второй важный момент — это длина трубки. Если делать впритык, как на фото выше, тогда при изгибах провода на краях изоляции может образоваться щель, как на фото ниже. Кроме того, термоусадочная трубка со временем теряет эластичность, и при малой ее длине провод может вытащится из неё, особенно если соединение на скрутке.

Ввиду выше перечисленного я использую трубку длинной примерно в 5-6 см. Тогда перекрытие с каждой стороны получается примерно 15-20 мм.

Классическую изоленту так же можно использовать. Тут так же нужно делать перекрытие, как и в случае с термоусадкой, а так же тщательно наматывать ленту с большим натягом, чтобы не допустить складок и мест, где лента не пристала.

Иногда я использую другой вариант соединения проводов — без их скручивания. Сначала нужно залудить оба провода, предварительно скрутив жилки в каждом из них, выставить их рядом и затем спаять.

В результате получаем соединение, которое немного уступает в компактности первому способу, но за то имеет другое преимущество — его можно неоднократно соединять/разъединять всего лишь разогрев паяльником. Это иногда бывает очень удобно, например, при установке дополнительного оборудования в автомобиле, которое возможно когда-то придется снимать. Или, когда просто собираешь схему на столе, чтобы проверить что-то, и нужны надежные соединения, которые нужно будет разъединять.

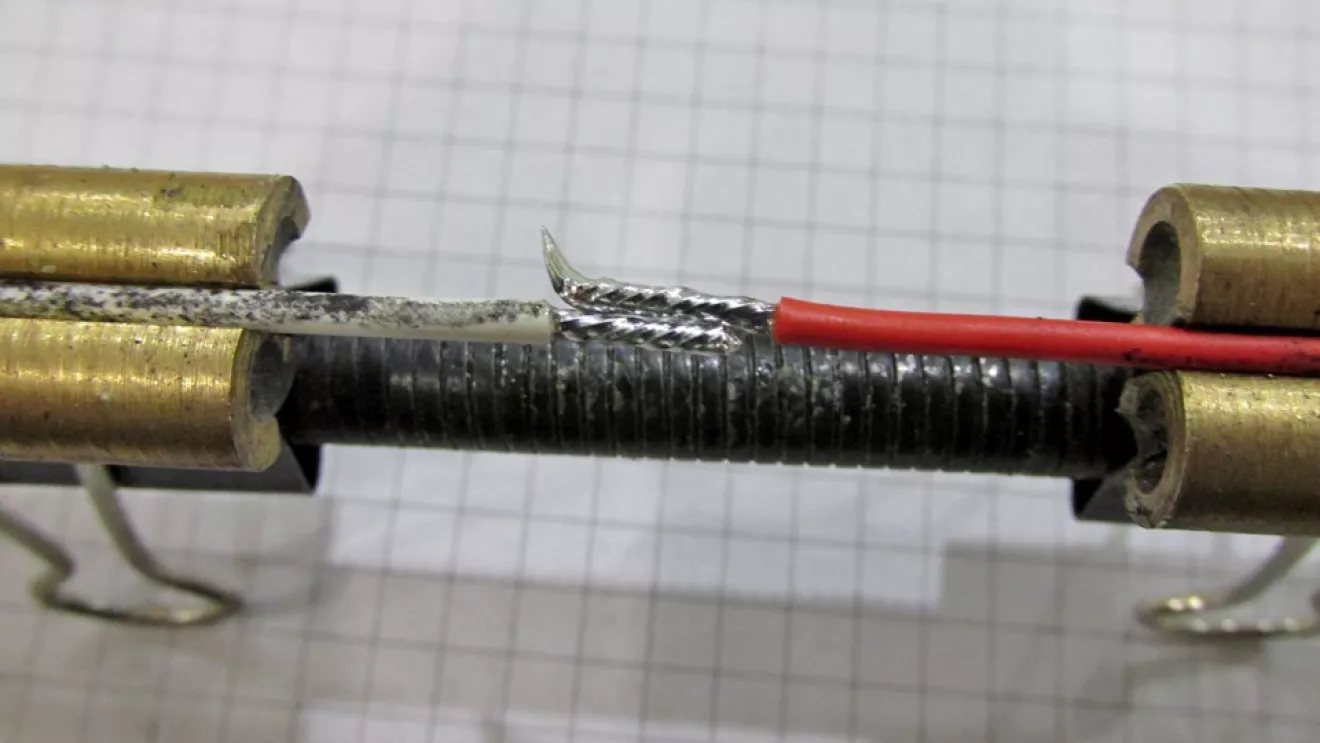

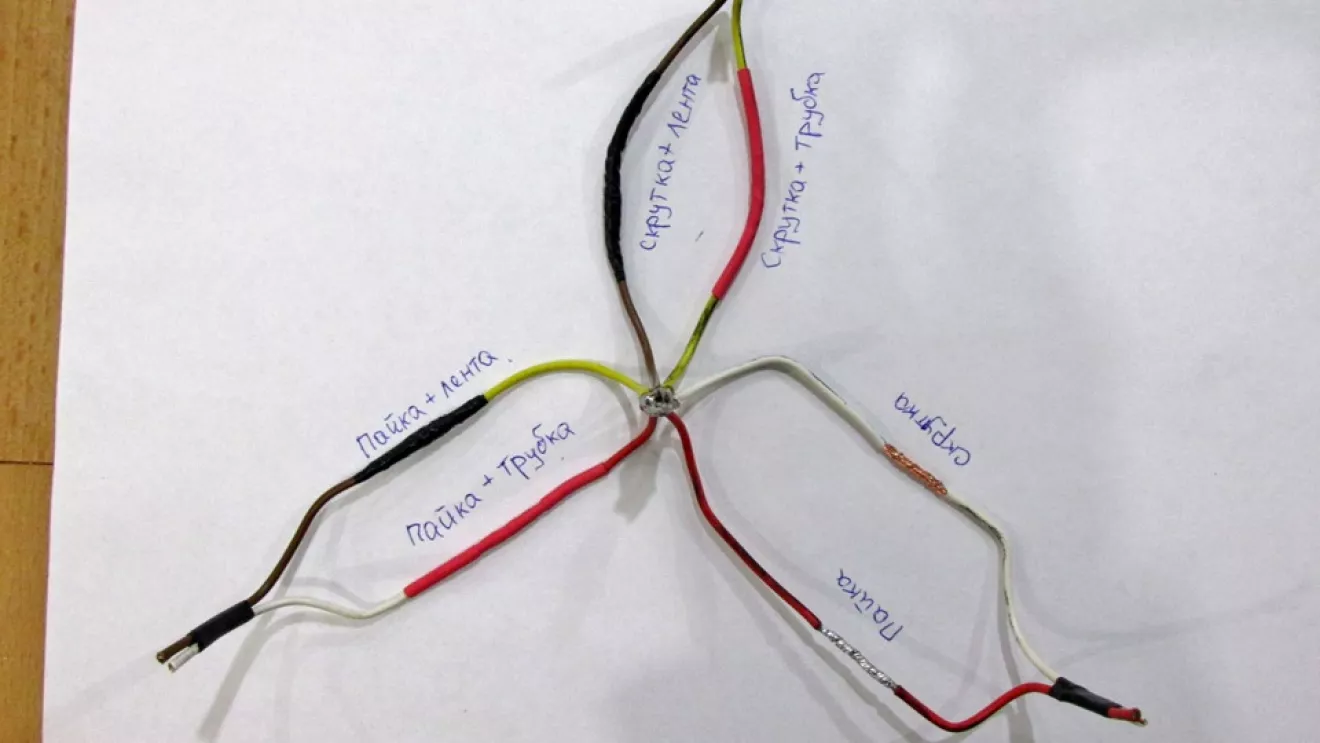

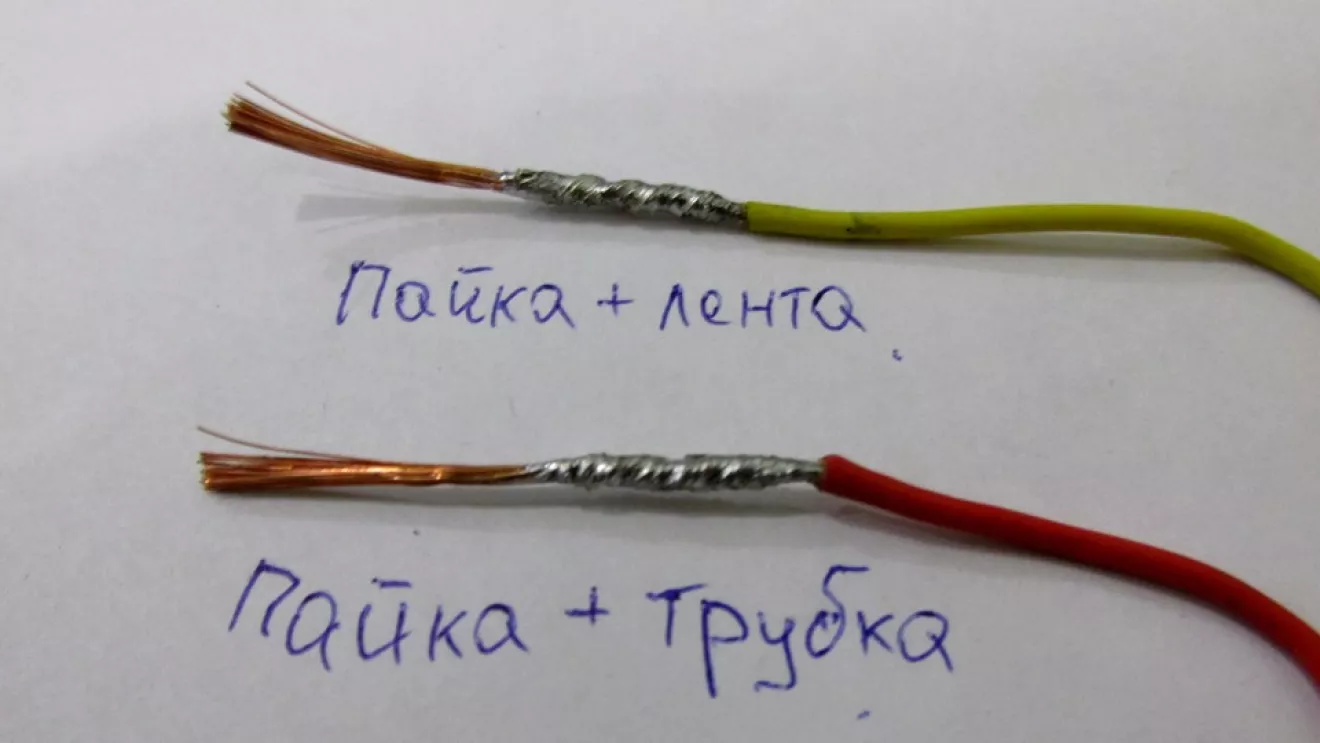

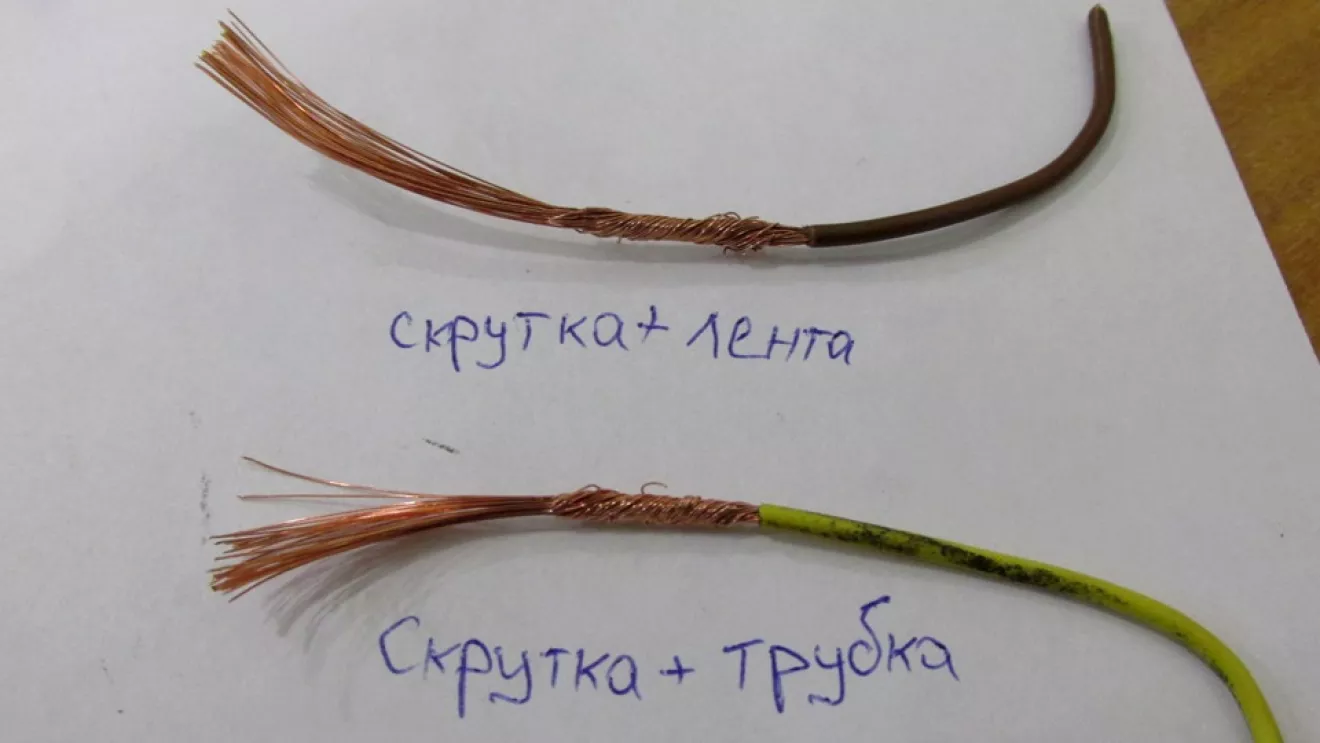

Теперь попробую провести эксперимент. Суть его заключается в том, чтобы сравнить разные типы соединений и разные типы изоляций. Для этого спаиваем испытуемые провода вместе, подписываем каждый из них.

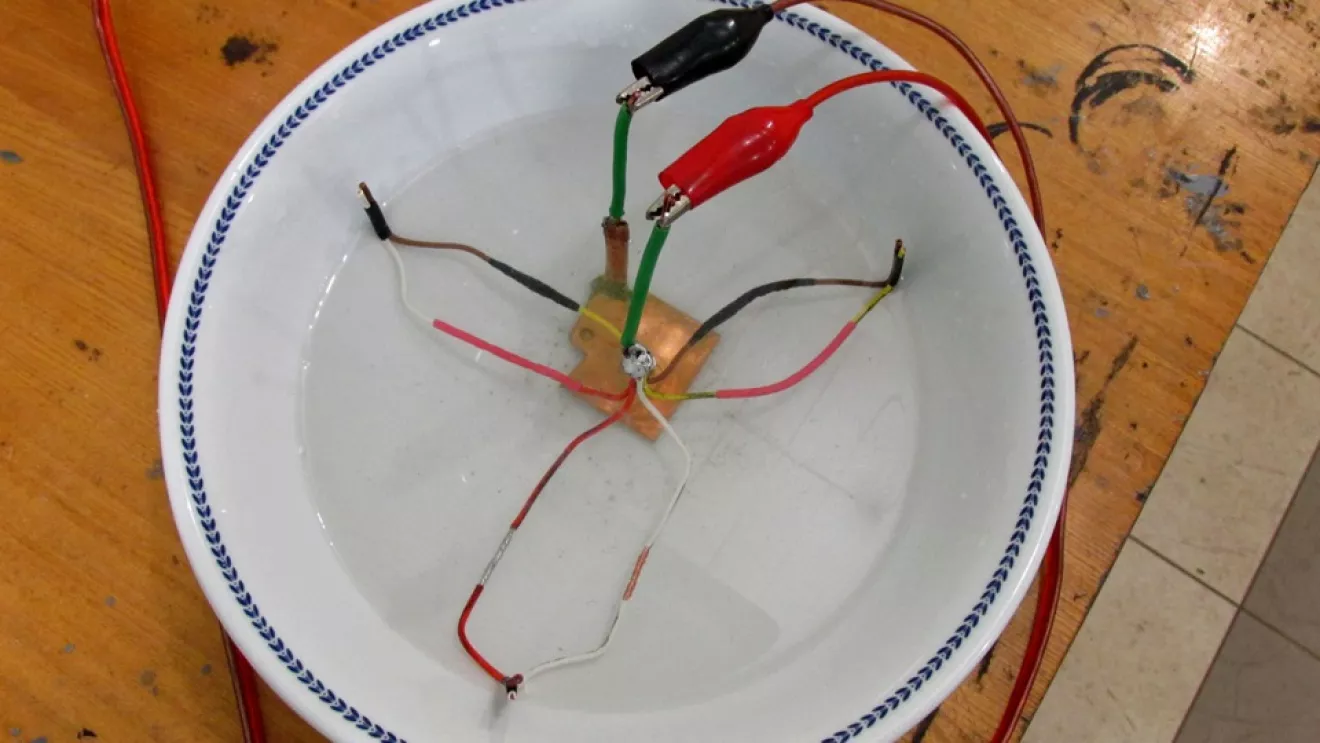

Затем погружаем их в электролит (вода и растворенная в ней ложка кухонной соли) так, чтобы места соединения были в электролите, а места подключения питания нет. За тем подключаем к испытуемым проводам минусовой крокодил, то есть это у нас будет катод. А анодом будет выступать медная пластина (на фото выше крокодилы стоят наоборот — потом исправил). Когда пропустим ток через электролит, то катод начнет разрушаться. Это то нам и нужно, чтобы посмотреть на разрушение соединения в "ускоренном" режиме.

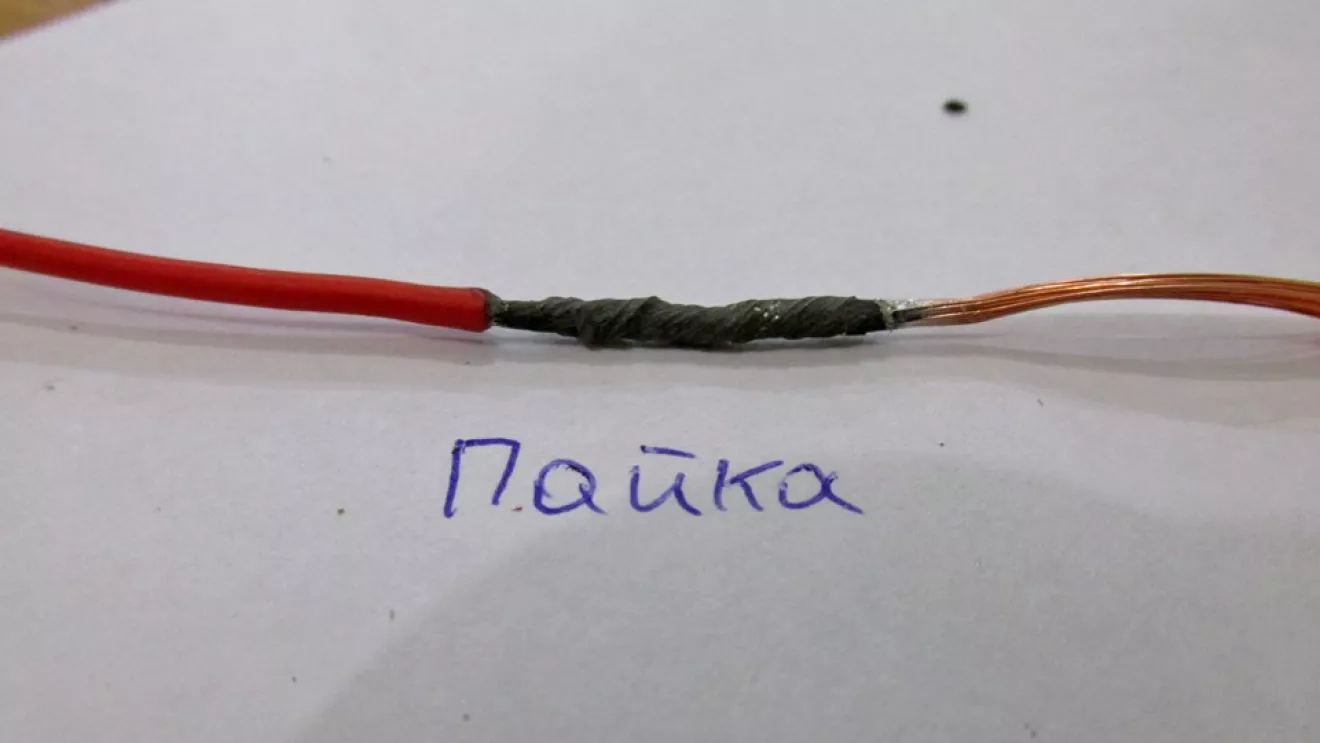

Спустя 15 минут вынул провода из электролита. Разъединил провода и снял изоляцию. На фото выше, паяное соединение, побывавшее в электролите без изоляции. Можно видеть, что припой не слабо окислился, но оплавленный край изоляции на дал электролиту пробраться вглубь провода. Видна резкая граница между окисленными и нетронутыми местами.

А это соединение на скрутке, тоже без изоляции. Медь также значительно окислилась. Граница перехода окисленного в нетронутое уже более размыта. Это по тому, что в этом случае у жидкости есть доступ под изоляцию провода. Если бы тест длился дольше чем 15 минут — почернение меди наблюдалось бы еще глубже.

На этом фото паяные соединения были изолированы термоусадкой и изолентой

Здесь та же изоляция, только соединения на скрутках.

Как можно видеть, и термоусадка, и изолента нормально справляются со своими задачами при условии нормального использования последних.

А вообще я пришел к выводу что для более показательного теста изоляций нужно больше времени "квасить" провода в агрессивной среде. Возможно когда-то и озадачусь подобным)

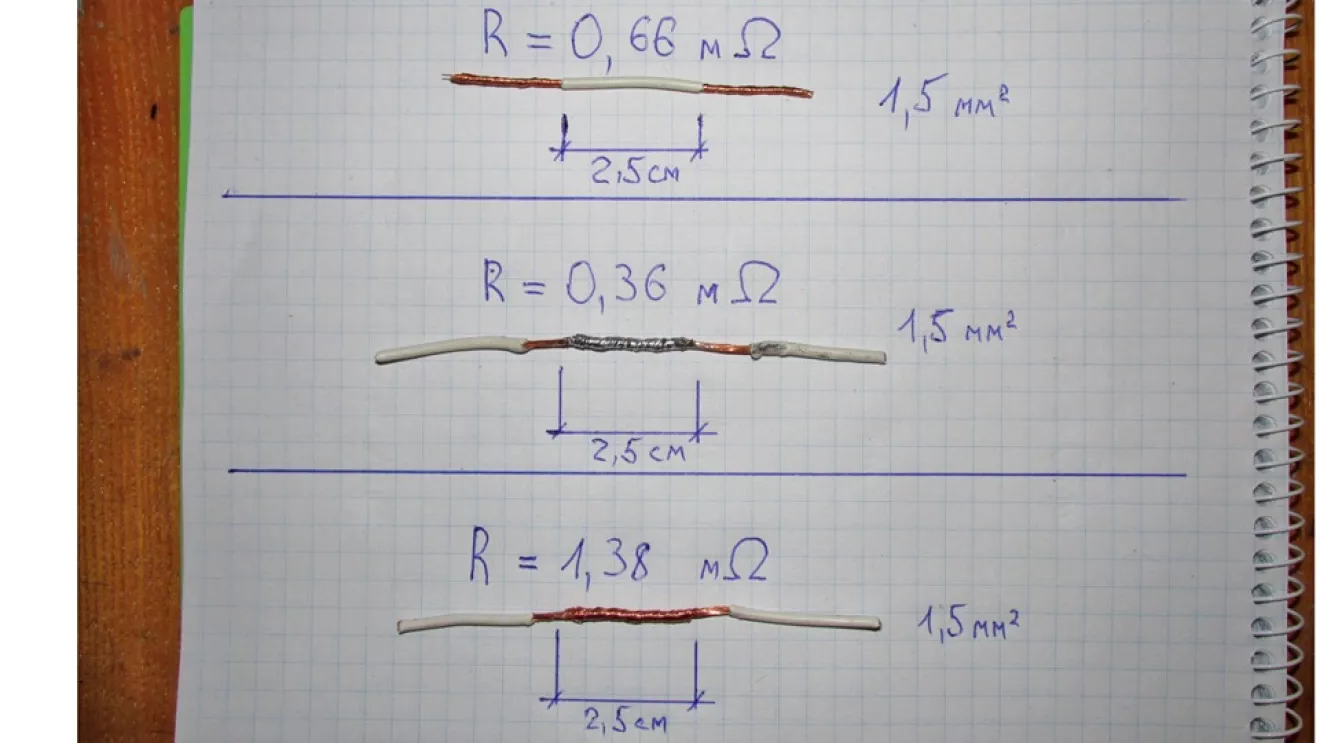

Еще решил измерить сопротивления разных соединений.

Верхний на фото провод целый, без соединения. Измерил сопротивление двух с половиной сантиметров его длины, оно составило 0,66 миллиОм. Это сопротивление будет базовым для сравнения сопротивлений разных типов соединений.

Ниже у нас пайка. Ее сопротивление на той же длине (2,5 см) составило всего 0,36 миллиОм. Это ниже, чем сопротивление целого, не тронутого провода. Еще следует отметить, что испытуемые провода были нарезаны из одного и того же провода, для того чтобы обеспечить равность условий по сечению.

Самое нижнее соединение на скрутке той же длины в 2,5 см. Его сопротивление оказалось 1,38 миллиОм. Это почти в два раза больше чем сопротивление целого провода. А это значит, что соединение такого типа будет являться слабым/узким местом в цепи. Правда это будет проявляться только тогда, когда в цепи будет течь ток максимально допустимый для сечения данного провода.

О том, как измерить такое низкое сопротивление я рассказал в видеоролике. Так же в нем есть обзор инструмента, который используется в ремонте электропроводки автомобиля, и процесс пайки силовых клемм на провода большого сечения.

В заключение хочу сказать, что все выше сказанное является моими личными наработками и наблюдениями, и не является абсолютной истиной и правилами по проведению работ. Я просто хотел поделится опытом, показать результаты сравнений, возможно для кого-то показать что-то новое.

Прислушиваться или нет решайте сами, комментируйте, критикуйте, желательно конструктивно и по теме)

Надеюсь кому-то будет полезно, или хотя бы просто интересно.